金剛寺百景~修行僧の習い事~

こころです!今年ももうすぐ終わりですね。寒さに負けずに最後まで乗り切りましょう!さて、2012年9月29日に開催された「ほの灯り金剛寺2012」、皆さま行かれましたか?私は今年も友人と出かけたのですが、あいにくの雨……。急遽、堂内で行われたステージでの催しは、外が雨だということも忘れるほど素敵な時間が流れていました。中でも私が毎年楽しみにしていたのは、念法眞教の楽人の方たちによる「雅楽」です。普段はなかなか聞くことのできない雅楽の音色は、とても優雅で、いつもとは違う世界に浸ることができます。今回はその「雅楽」をはじめ、修行僧の皆さんが取り組む習い事にスポットを当ててご紹介していきますよ。

こころちゃん、こんにちは。今日は、私たちが習っている「雅楽」、「書芸」、「茶道」、「華道」についてご紹介します。

わ~っ、!どれも体験したことのないものばかりで、とても興味深いです。ところで、皆さんはどうしてこんなにたくさんの習い事をしているのですか?

二代燈主様が「修行の一環」としてこの4つを身に付けるように……とご指導されたため、入山した修行僧たちは皆これらの習い事に取り組んでいるのです。雅楽は、平安時代から極楽浄土を再現した音楽とされていて、二代燈主様も嗜んでいらっしゃいました。また、書芸や茶道、華道からは丁寧な所作や集中力、人をもてなす心を学ぶことができるのです。では、実際のお稽古の様子をのぞいてみましょう。

雅楽

さぁ、はじめは雅楽のお稽古です。皆それぞれに好きな楽器を選んで、音の出し方から始まって、譜面の読み方、演奏ができるようになるまで練習を重ねます。

以前に、「ほの灯り金剛寺2009」のレポートでも紹介しましたが、雅楽の楽器ってたくさん種類がありましたよね。どれも、あまり見慣れないものばかりで難しそう……。

私たちも始めたばかりの頃は、音を出すだけでも一苦労でしたよ。しかし、最初は苦手だったものでも、練習を重ねるうちに音が出せるようになったときの感動は、何にも変えられない財産になるのです。

そうでしょうねぇ。私も、心に響く雅楽の音色を聞くたびに、とっても感動します。そんな音色が自分で演奏できたら素敵だと思います!私も篳篥(ひちりき)に挑戦しましたが、まったく音が出なくて、早くもギブアップしそうです……。

「花びより金剛寺」の雅楽演奏

「花びより金剛寺」の雅楽演奏 「立教祭」のおねり

「立教祭」のおねり練習した楽曲は、「ほの灯り金剛寺」や「花びより金剛寺」などの他に、「立教祭」のおねりなどでも披露させていただいています。

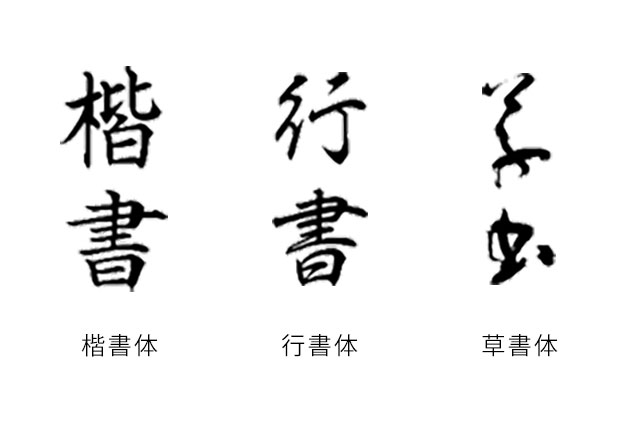

書芸

あ、次は書芸ですね。実は私、お習字はちょっと苦手なんです……。年賀状なんかで、自分の名前や住所を書くときに、毛筆できれいに書けたらなぁ……と思うことがよくあります。

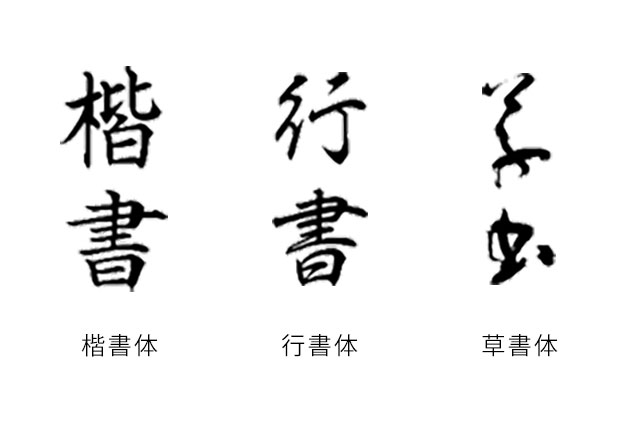

私たちも、宛名書きや、大きな会合に出席させていただときの記帳など、自分の名前を書かなければならない場面がよくあります。そんなときは、やはり念法眞教の代表として恥ずかしくないような字で記入したいものです。書芸も習い始めは、まず自分の名前を練習して、正しい姿勢や筆の持ち方を身に付けます。そして、お手本を見ながら「楷書」「行書」「草書」の3種類の書体を練習して、徐々に昇級していくように頑張ります。

少しずつ上達していくと、だんだん楽しくなってきそうですね!教室中にピンと張り詰めた空気が漂っていて、皆さんが集中されているのが伝わってきます。

作品を先生に見ていただくときが、一番緊張しますよ。文字には性格が表れると言いますので、書芸は自分と向き合うことのできる貴重な時間でもあります。念法眞教では、毎年、比叡山で行われる「全国比叡山競書展」に出展していて、金賞をいただく人もいるんですよ。

へぇー、それはすごい!真剣にお稽古に取り組んだ努力の賜物ですね!

茶道

お次は茶道です。こころちゃん、催しなどでもお茶を「野点(のだて)」で振舞っているのを見たことがあるでしょう?

はい。皆さんお着物で、来場者の方をおもてなしされる、しっとりとした身のこなしは、いつ見てもうっとりしてしまいます……。

実はあの野点でも、念法の修行僧たちがお手伝いさせていただいているんですよ。茶道では、襖の開け方から、座り方や立ち方、歩き方にいたるまで、実にたくさんのお作法や所作を学びます。月に1回程度しかお稽古の時間が取れない私たちには、とても全てを身につけることはできませんが、お稽古の時間は「お茶の心」を学ぶことを大切にしているのです。

「お茶の心」……ですか?

茶道は、茶室や庭などの「空間」、茶道具を鑑賞したりする「工芸」、そして和菓子などを楽しむ「食」などの感性も、もちろん大切です。しかし何より大切なのは、お茶を振舞う亭主と、それをいただく客の「心」なのです。亭主は最善を尽くして客をもてなし、客は、そのもてなしの心に対して作法で尊敬の意を表す……。茶室では雑念を捨て、静寂の中で心と心で交流を深めるのです。

なるほど。奥が深いんですね~。野点だけでなく、催しで皆さんのもてなしを受けた来場者の方々も満足そうでした。そういうところにも、ここで学んだ「心」が生きているんですね。

華道

花瓶に花を生ける「瓶花(へいか)」

花瓶に花を生ける「瓶花(へいか)」 平たい器に花を生ける「盛花(もりばな)」

平たい器に花を生ける「盛花(もりばな)」最後は華道ですね。そういえばこの前、友だちのお母さんにフラワーアレンジメントを教わったんです。お花をたくさん使って、とってもかわいい作品が出来上がったんですよ!

さすがこころちゃん!色々なことに興味をお持ちなんですね。フラワーアレンジメントも生け花も、飾るだけで心を豊かにしてくれますよね。ただ、違う点もあります。それは、次々に花を挿して豪華に飾りつけるフラワーアレンジメントに対して、生け花は、いかに枝や葉を省略して、少ない花で美しく生けるかを工夫するという点です。花だけでなく、枝ぶりや葉、幹の形状など、植物の持つ本来の美しさを表現するのが華道なのです。

植物の持つ本来の美しさかぁ……。同じ種類の花でも、それぞれ表情が違うこともあるし、まさに生き物を相手にしている感じですね。

その通りです。花びら一枚、枝一本にも命が宿っています。華道では、その命を尊ぶ優しい心と、自然の美しさを感じる豊かな心を学ぶことができます。基本的な形を教わったあとは、自分のセンスで生けていきますので、同じ花を使っても、生ける人間によって出来上がりは全く違います。そこでまた新しい発見があるのです。

花と生ける人の心が一つになって、作品が出来上がるんですね。出来上がった作品は、飾られた空間とも調和が取れていて、花器の中で再び花が「生かされた」という感じです。

こころちゃん、今日は4つの習い事を体験していかがでしたか?

どのお稽古も、普段の生活とは違った空気の中で集中することで、なんだかリフレッシュできたような気がしました。だけど、私たちの日常生活と繋がっていることもたくさんあって、「心」を学ぶって、大事なことなんだなぁと感じました。私は、苦手なお習字から始めてみようかしら。

すばらしい!苦手を克服することは、諦めない精神を鍛えることです。私たちも一つひとつ真剣に取り組んで、豊かな心の持ち主になれるよう、頑張ります!